TOEICの中では比較的地味な存在のパート6ですがどうやって対策してますか。

パート6は特化した問題集みたいのもほとんどなくて対策がしにくいですよね。またちょっと読みにくい文章が含まれているところも苦手意識になりやすい理由かもしれません。

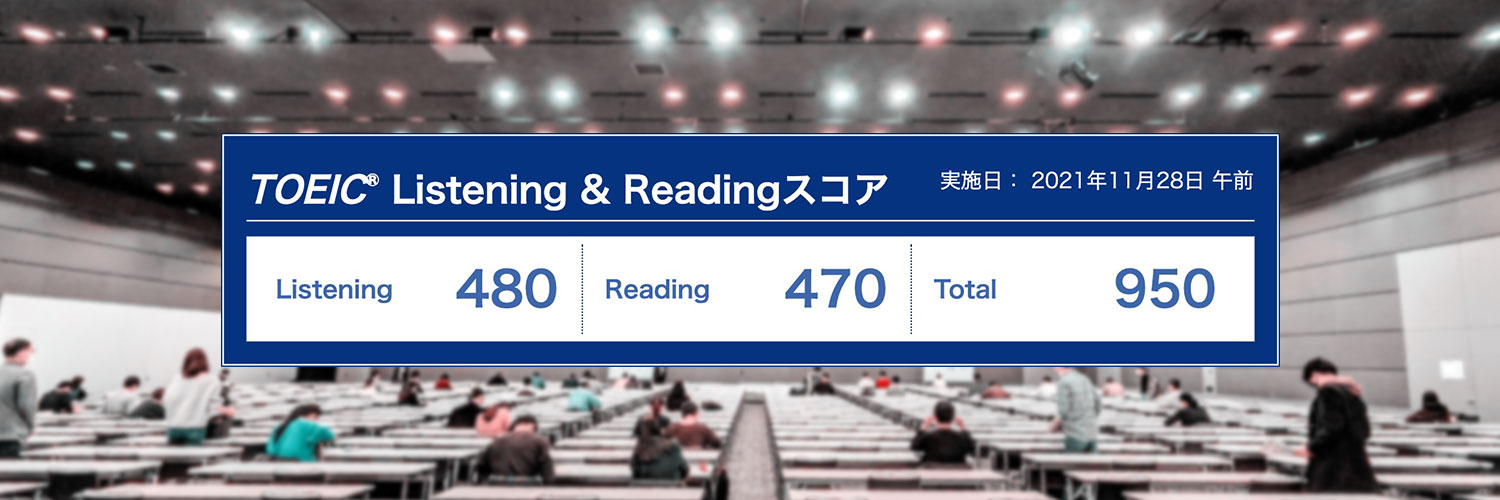

そんなパート6ですが、ほぼノーミスで解くためには何を気をつければいいのか?リーディングセクション495点中470点の僕が見逃してはいけないポイントを解説します。

筆者のリーディングスコア

リーディングセクションのスコアは以下の通り470点です。

11月28日の結果

自己ベスト更新したのにリスニング力は低下中

(リスニングは満点とったこともある) pic.twitter.com/lMddEDoRWT

— KY_ENGLISH|TOEIC950+リスニング満点攻略済 (@ky_english) December 14, 2021

リーディングで満点を目指している人には参考にならないと思いますが、400点台を目指す人が参考にする分にはなんらかのヒントになる可能性があります。

(このブログをはじめた時のリーディングスコアは325点でした)

パート6について

パート6はビジネス文書の中に空欄があり、語句や2行程度の文を挿入するパートです(Eメールや手紙、メモ等のパターンが多いですね)。

意図は以下のどれかになります。

- 文脈にふさわしいものを選べるか

- 文法的に正しいものを選べるか

1つの文章につき4問あり、文章挿入が必ず1問含まれています。

単語力や文法力を測るという意味ではパート5の要素があり、まとまった文章を読むという意味ではパート7の要素があります。

パート6用の問題集

TOEICパート6攻略のポイント

①全部読む

TOEICのパート5ではなるべく全文を読まずに解答する能力が必要ですが、パート6は文章を正確に読める力が問われており、空欄前後だけ見ててもなかなか上手く行きません。

パート5 vs パート6

パート5:品詞から判断できる問題が多い(空欄の前後だけで回答可能)

パート6:文脈から適切な単語・文章を選ぶ問題が多い(広い範囲を読む必要あり)

なので、リーディング単体で400点以上を目指す中級者以上であれば全部読んだほうがいいです。

(空欄前後だけで解ける問題も何問かはありますが、そういうのは初心者でも解けるように作られた難易度低めの問題です。)

-

-

TOEICのパート5対策|正解率9割未満の人が知らないこと

TOEICのパート5が苦手なままだとリーディングで安定的に400点以上とることは不可能です。 パート5を解く力が足りてないとパート6とパート7を解くのも難しいですし、それどころかリスニングにも影響する ...

②必ずしも順番通りに解かない

TOEICは全体を通して上から順番通りに解けば攻略できますが、文章挿入に限ってはいったんスルーしたほうがいいこともあります。

特に2行目とか3行目のように文章の序盤で文章挿入問題が出た場合、まだ全体像を掴めていないので選ぶのが難しいです。

例えば132が文章挿入問題だったとすると

で解くイメージです。

③決めておいたペースを守る

パート6はわりと読みにくい文章(内容がつかみにくい文章)があり、時間を消費させようとしてきます。

経験上、4つのパッセージのうち1つは「なんか読みにくい」ことが多いですが、これはあえてやってるんだと思います。

時間をかけさせてパート7を解く時間を少なくさせるのがTOEIC側の狙いです。満点ホルダーでもない限り、ここで挑発に乗ってはいけません。時間配分を死守していったんスルーしましょう。

そのまま自分が納得するまでやると残りの制限時間が削られ大怪我をしかねません。

いくら難しい問題を時間をかけて解いたところで、本来解ける問題の時間がなくなって失点してたら意味がありません。練習の時からペースを徹底しましょう。

参考ペース

- 上級者(800点以上):8分

- 中級者:10分

- 初心者:12分

なお、1問を2分と考えても良いですが、問題によって難易度が違うため、2分で解き終わらない問題もあります。パート6全体で考えるほうがメンタルが安定します。

TOEICパート6スコアアップのための3ステップ

ステップ①基礎力固め

パート6を解く前提になるのは各文章を正しく読める力です。

そのためにはボキャブラリーと基礎文法力が欠かせません。残念ながら特に裏技と言えるものはないので地道に積み上げましょう。

ここでやるべきことはTOEIC用の単語を確実にインプットしつつ、わからない文法を放置せず解決することです(自分では理解できないと思ったら多少お金がかかっても誰かに頼ることも必要になります)。

パート5で30問中27問(9割)正解できれば基礎力は大丈夫です。

ステップ②読解力・要約力・論理力

文章が読めるようになったら次に重要なのは文章の途中で迷子にならないことです。

単文だとわかるのに複数の文が出てくると話が途中でわからなくなったり、結局何が書いてあったのかわからなくなったりすることがよくあります。

ここはもともと国語が得意だったりするとはじめから無意識レベルでできる人もいると思いますが、僕のように国語が壊滅的にできない読解力不足タイプだとめちゃくちゃ苦労するところです。

ただ、安心してください。

パート6で出題される文章は基本的にメール的なものとパターンが決まっているので「誰が誰に当てた文書なのか」「文書の目的は何か」意識しておくだけで相当読みやすくなります。

ステップ③処理能力UP

最終的には処理能力を磨く練習も必要です。

ある単語を思い出すために1秒かかっていたとしたらそれを0.5秒、0.2秒と縮めていって最終的には反射でわかるくらいにするイメージです。その小さな改善の積み重ねが限られた時間の中で処理できる情報量のアップに繋がります。

特に効果的な練習は音声を聞きながらナレーションと同じスピードで読めるようになるまで繰り返すこと。しっかりやれば本番でも時間内に解けるようになります。

ちなみに僕はスタディサプリを使ってましたが、パート6、パート7のスクリプトと音声付の教材なら何でもいいです。

ただし、「声に出す練習をサボると伸び悩みますよ」ということをお伝えしておきます。

【優先度】まずはパート5、次にパート7、そしてパート6です

繰り返しになりますが、パート6はパート5とパート7の両方の要素が含まれた問題です。

なので、じつはパート6単体で伸ばそうとしなくても、パート5の文法問題やボキャブラリーを鍛えてたら伸びることが十分考えられます。

というかパート5が全然わからなかったり、間違いだらけの段階ではパート6をやったところでわからないはずです。

また、パート7の長文が読めるようになれば当然パート6もちゃんと読めるようになります。

そういう意味では5や7に時間をかけるほうが効率が良い学習になるでしょう。